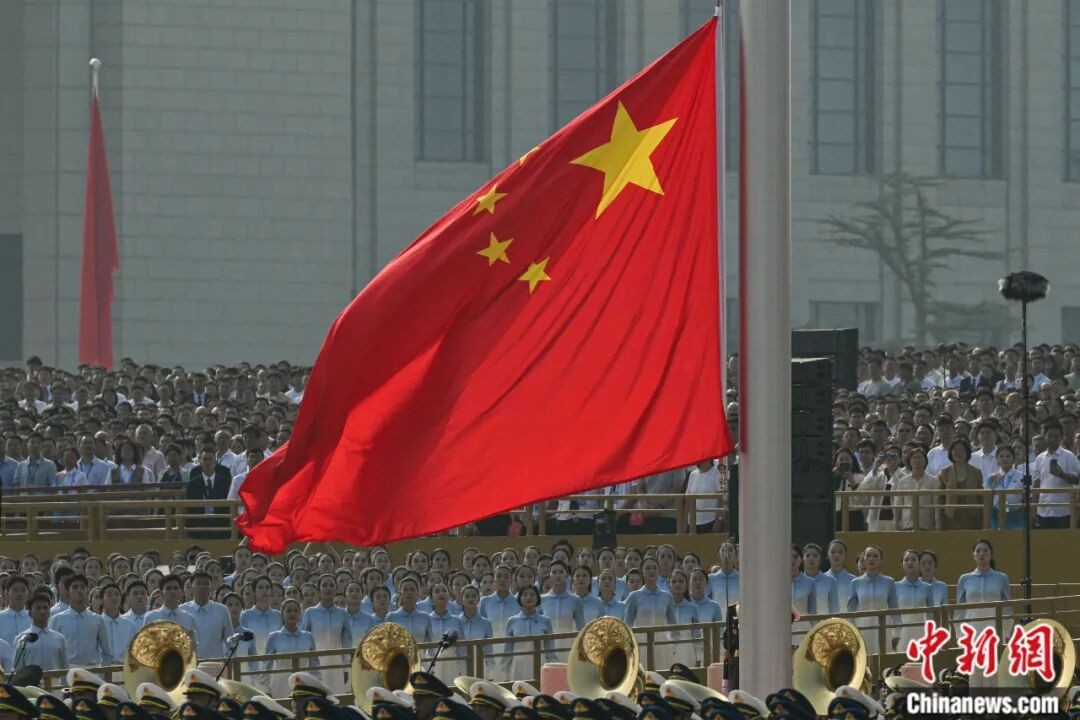

天安门广场上空,直升机编队精准列阵为“80”字样;地面之上,军乐手奏响抗战经典旋律淘优配,新型装备隆隆驶过。这场纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的阅兵式,不仅是一次国防力量的集中展示,更成为观察国人观看方式变迁的鲜活窗口。

与以往相比,此次阅兵的观看方式已发生革命性转变:从传统的广场围观、电视单向接收,升级为多角度高清直播、专家实时解读,甚至是互动式参与。我们不再只是“观看”阅兵,而是真正“沉浸”其中、“理解”其义、“参与”其程。这部国家盛典的观看史,恰是一部技术进步与社会变迁交织的生动纪录片。

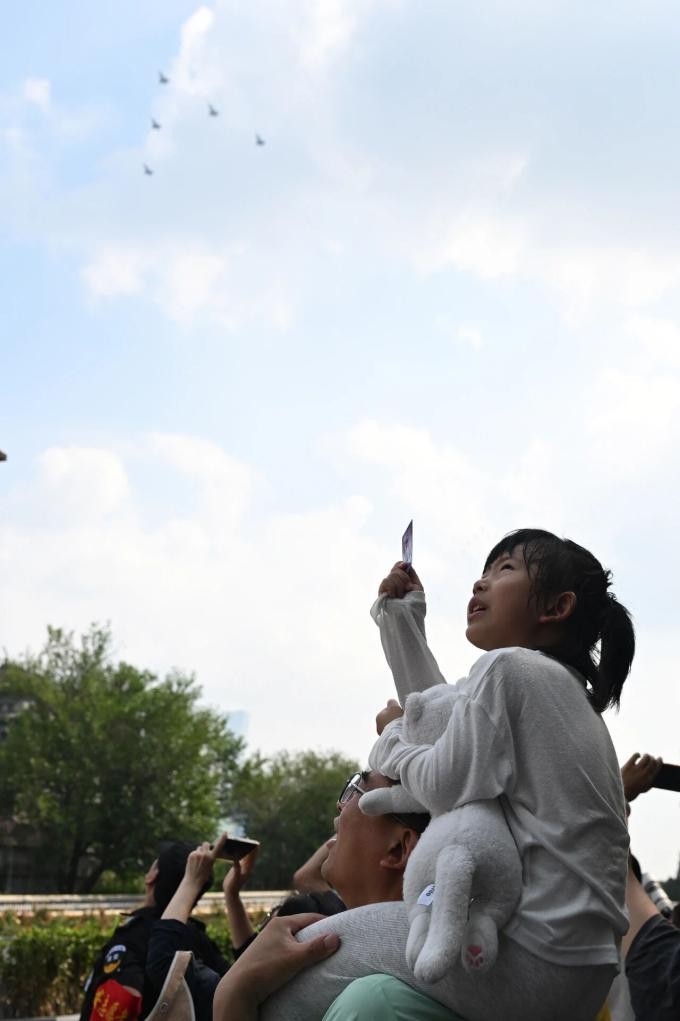

1.现场观礼:从“梦想见证”到“深度体验”的升级过去,能在天安门广场现场见证阅兵,是无数国人的梦想。现场的独特魅力,在于能亲身沉浸于受阅部队的磅礴气势,也能直观感受身边观众的炽热爱国情怀。

今年的阅兵,现场观看体验进一步升级。组织方不仅完善了观看设施,更强化了服务保障。尽管场地有限导致现场人数依然稀缺,但每位在场者都能获得比以往更深刻的情感共鸣与仪式感,让“在场”的意义超越了单纯的“看见”。当军乐团奏响《保卫黄河》等抗战经典曲目时,那种震撼心灵的感觉是任何屏幕都无法传递的。

曾几何时,电视直播是大多数人观看阅兵的唯一途径。从黑白画面到彩色影像,从标清信号到高清画质,电视技术的每一次迭代,都在重塑着人们的观看感受。

今年的阅兵直播中,中央电视台及各大卫视均推出专属特别节目。不同于以往单纯的现场转播,此次直播引入了多角度摄像机、空中航拍等先进技术,为观众打造了一场更具冲击力的视觉盛宴。中央电视台更配备专业解说团队,深度剖析阅兵中的武器装备性能与历史背景,观众在惊叹壮观场面之余,还能读懂受阅部队的幕后故事与装备的技术内核。

3.网络平台:从“线上观看”到“互动共鸣”的转型随着互联网技术的普及,网络平台已成为观看阅兵的核心渠道之一。各大新闻网站、视频平台、社交媒体平台均同步上线阅兵直播服务,让“线上看阅兵”成为主流选择之一。

网络直播的核心优势在于互动性:观众可边看边发弹幕、留评论,与全网网友实时分享感受。这种“边看边聊”的互动体验,打破了传统观看的“孤独感”,显著提升了观众的参与感与代入感,让阅兵从“单向传播”变成了“双向交流”。

4.移动终端:从“固定守候”到“随时随地”的自由智能手机与平板电脑的普及淘优配,彻底打破了阅兵观看的时间与空间壁垒,人们无需再守在电视机前,只需通过移动设备,便能随时随地接入阅兵直播。

今年,各大新闻客户端均主动推送阅兵直播提醒与实时快讯。即便在上班通勤、外出旅行途中,人们也能通过手机实时收看盛况,不错过任何关键瞬间。移动观看的便捷性,大幅拓宽了阅兵的覆盖范围,更多年轻人通过自己熟悉的设备参与其中,让爱国主义教育的触达效果更直接、更显著。

5.社交分享:从“小众讨论”到“全民传播”的扩散社交媒体平台的兴起,重塑了人们分享阅兵体验的方式。过去,人们只能与身边家人、朋友讨论阅兵观感,传播范围有限。如今,通过微博、微信、抖音等平台,个人感受能即时传递给更广泛的群体,形成“一人观看、众人共鸣”的效应。

今年阅兵期间,“#九三阅兵#”等话题迅速冲上社交媒体热搜榜。网友们踊跃发表评论,分享心中最震撼的阅兵瞬间。无论是威武的装备方队,还是整齐的空中梯队,都成为热议焦点,字里行间满是对祖国的祝福。这种自发的分享与讨论,汇聚成强大的舆论场,让阅兵所传递的正能量持续放大、深入人心。

6.专业解读:从“看热闹”到“看门道”的深化伴随观看方式的迭代,观众的需求也在同步升级。越来越多人不再满足于“看热闹”,而是渴望“看门道”,深入探寻阅兵背后的军事知识与技术细节。

今年阅兵,专家解读成为一大亮点:军事专家拆解武器装备的性能特点,让“硬核科技”不再遥远;历史学者回溯受阅部队的光荣传统,让“红色记忆”更加鲜活;媒体评论员阐释阅兵的时代意义,让“国家叙事”更易理解。这些专业解读,帮助观众读懂阅兵中展示的新装备、新队形、新理念,它们正是我军从“钢铁洪流”向“信息化、智能化”转型的直观体现。以无人作战模块为例,其行进路线从传统直角转弯改为适配复杂地形的弧形路线,背后是传感器群的升级与算法的优化。这些原本专业的“门道”,经专家解读后变得通俗易懂,让普通观众也能直观感受到我军科技强军的坚实步伐。

7.国际视野:从“国内盛事”到“全球关注”的跨越随着中国国际地位的持续提升,阅兵已不再是单纯的国内盛事,而是成为全球聚焦的国际事件。外国媒体与网友纷纷通过各类渠道关注中国阅兵,试图从这场盛典中读懂中国的国防理念与发展实力。

今年,多家国际媒体同步直播阅兵盛况。海外华人亦能通过互联网接入直播,在见证祖国强大的同时,进一步强化民族自豪感与文化认同感。此外,阅兵中亮相的高超声速武器、新型无人机等新型装备,更成为国际军事专家的研究焦点,直观彰显了中国国防科技的进步与国防力量的提升,让世界看到中国维护和平、守护安全的坚定能力。

九三阅兵虽已圆满落幕,但各类观看方式留下的“数字印记”仍在网络空间流转:高清视频被反复点播,专家解读被持续转发,网友评论被不断点赞。这些数字印记,共同构筑起一个立体、持久的阅兵记忆。

从广场到云端,从电视机到手机,观看方式的变迁,既镌刻着技术进步的足迹,也映照出国人参与国家盛事的多元化路径,手里小小的屏幕,背后展现的是宏伟的大时代。唯一不变的是,无论以何种方式观看,阅兵式始终能激发全体中国人民内心深处的爱国情怀与民族自豪感,这份情感,跨越时空、穿透屏幕,成为凝聚民族精神的重要力量。

(中共北京市西城区委组织部区级选调生 韩乐)淘优配

鸿满仓配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。